最近「近頃は、お風呂場に浴槽が無くシャワーだけと言う賃貸物件が人気だそうです。特に若い方に人気だとか? 」と言う情報をテレビやラジオでよく耳にします。

私は、必ず毎日しっかりと浴槽に入り、長い時間半身浴をしないと嫌です。

よく「宇宙旅行に行ってみたい」と言う方もいらっしゃいますが、私は「浴槽が無くて半身浴が出来ないから絶対に嫌だ」と思ってしまうくらい毎日の半身浴が欠かせません。

自分がそのような人間なので「どうして? お湯に浸かった方が疲れも取れるし、温まるからシャワーだけよりも良いのに? 」と思っていましたら…

「シャワーだとすぐに体が洗えるけど、お風呂の場合は、お湯を溜めるまで時間がかかるし、入浴した後で浴槽を洗わなければいけないからメンドクサイ。湯船に浸かりたくなったらお風呂屋さんに行けばいいだけでしょ? 」と言うのが理由だそうです。

それに、住宅会社の考えでは「浴室がない分部屋の面積を広くとれるし、家賃も安く設定できる」との事でした。

特に東京のような都会は家賃が高いのでコンパクトな間取りが流行っているとの事でした。

これからは、我々がお勧めする「冷えとり」を受け入れてもらえなくなるのかもしれませんね。困ったな!と思います。

特に「眠れない」という悩みを抱えている方は、しっかりと半身浴を実行して「冷え」をとって肝臓が良くなれば、徐々に眠れるようになりますし、最近では一部のお医者様が「ぬるめの湯に浸かってから寝た方が良い睡眠を得られます」とも話しておられます。

確かに浴槽を洗うのはメンドクサイですが、健康のために少しは頑張って欲しいですよね。

消化器は湿気が苦手

さて、急に気温が真夏のように上がり、湿気も多くてウンザリしています。

特に消化器は湿気が苦手です。

どちらかと言いますと、私は消化器が悪いので、朝は食欲が出ないと(朝の7時~11時までは消化器の毒だしの時間)かなりダメージを受けています。

それにしても、まだ5月下旬なのにこの蒸し暑さは早すぎると思いませんか?

名古屋の夏は「高温多湿」で有名ですが、この時期はここまで蒸し暑くはなく、梅雨が終わってから大体7月~8月ごろの気温のように思います。地球温暖化の影響ですね。

夏に痒みが増す理由

ところで、夏は主に心臓の毒だしが盛んになる時期です。

心臓の毒はよく汗で出ますので、暑い時はしっかりと汗をかいて出すようにしてください。

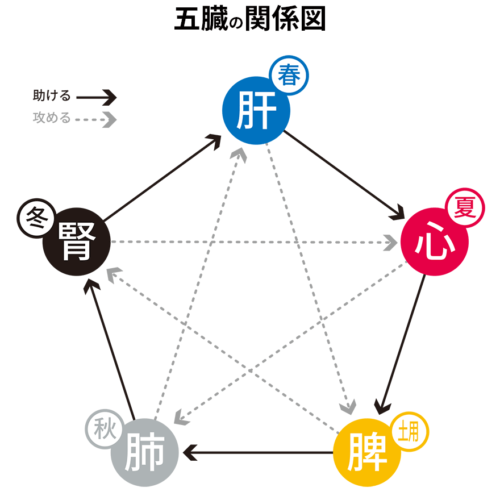

心臓の毒は肺を攻めます。肺は皮膚と密接な関係がありますので、湿疹やかぶれなど皮膚に出す事も多くなるようです。

特に私の場合は、今でも一年中体のあちこちの皮膚が痒いのですが、暑くなってくると痒みが増すようで大変です。

経験した方はお分かりと思いますが、痒いのも辛いものですよね。

でも、私は15年くらい前からずっと痒みと闘っていますが、ピーク時に比べると痒みがかなり治まってきています。それだけ「毒」が減ったのだと思います。

よく「一年経っても痒みが収まらない」と不安を訴える方がいらっしゃいますが、長年溜め込んできた毒が一年で全て清算されることはありませんので、気長に頑張って頂きたいと思います。

辛いのは分かりますが、皮膚を通して内臓の毒が出ているので、内臓に溜めていたゴミが徐々に減って行くと思えば「有難い」と考えを変えていただけると思います。

ゴミは減った方が良いのですから、出した方が良いと思いませんか?

足の指からの毒出し

先日、ある方から「足の指の間が痒くて仕方が無かったから、お風呂に入る時によく見てみたら皮がめくれて汁が出て水虫のようになっていた。お風呂の中でガリガリ掻いたけれど、こんなことは初めてです。これはどこの毒だしでしょうか? 」とご質問のお電話をいただきました。

主に小指の辺りとの事でしたので「小指は腎臓・膀胱・婦人科系の毒が良く出る指で、腎臓の毒は心臓を攻め、心臓は肺を攻めます。肺と皮膚は密接な関係があるので、そこから水虫のような形で毒を出していると思います」とお答えしました。

その方は、心臓疾患と婦人科の疾患をお持ちの方でした。

長年「冷えとり」を続けて下さっている方ですので、段々奥の「毒」が出るようになってきたと思います。

その方は、一部の足の指ですが、私は15年ほど前に全部の足指の間に湿疹が出て、掻いて皮がめくれてシルクの5本指靴下が汁でベタベタにくっついてしまうので、お風呂に入る時には中々靴下を脱げずに苦労したことがあります。

今では汁は出ませんが、かなり痒い時があり、入浴時にはしっかりとお湯の中で掻き毟っています。(皮膚から出る毒はお湯(水)に溶けやすいのです)

どんな症状でも「全ての症状は毒だし(ゴミ出し)」ですから心配せずにドンドン出すようにしてください。

面白い事に、しっかりと「毒」が出たらとても気持ちが良くて眠たくなったりします。

半身浴をしながら居眠りをしています。

皆様も心配せずにしっかりと毒だししてください。